手机版欢迎您访问跃起头条网(www.guiyangdianlan.com)网站

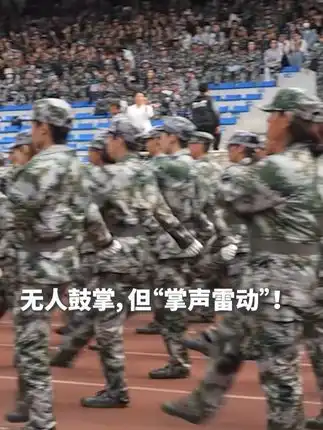

9月12日,黑龙江绥化学院听障大学生亮相军训汇演,全场师生用摇手代替鼓掌,看似鸦雀无声实则掌声如雷。小小的举动满怀着师生们大大的爱。美好的画面让人看到社会对有缺陷孩子的包容和爱。它通过表面的寂静与内在的澎湃情感形成强烈对比,传递出无声的力量与精神的共鸣。

以下是分析这次特殊的军训汇演带来的意义。

一、场景还原:听障学生的“无声”军训汇演

这一表述最典型的应用场景,是听障学生参与的军训汇演。例如,在黑龙江绥化学院、云南特殊教育职业学院等高校,听障学生组成的方阵在教官的旗语指挥下,整齐划一地完成队列动作。由于听力障碍,他们无法听到口令,但通过专注观察旗语、手语指令,以极高的专注力和默契完成正步、转向等动作。此时:

- “看似鸦雀无声”:训练场上没有响亮的口号声、整齐的报数声,观众也刻意不发出声音,以免干扰学生的视觉指令接收。

- “实则掌声如雷”:当方阵以精准的步伐通过主席台时,全场师生纷纷举起双手用力摇动,以“看得见的掌声”表达震撼与敬意。这种无声的欢呼,凝聚着对听障学生坚韧精神的认可,其情感冲击力不亚于雷鸣般的掌声。

二、深层寓意与精神内涵

1. 突破困境的意志力:

- 听障学生通过旗语训练,克服了生理局限,用专注与毅力证明“无声”不等于“无力”。他们的每一步都象征着对障碍的超越,这种精神本身就如“掌声如雷”,激荡人心。

2. 集体共鸣的纯粹性:

- 观众用手语代替掌声,摒弃了声音的喧嚣,以最纯粹的动作传递情感。这种“无声的欢呼”反而更凸显出对特殊群体的尊重与共情,体现了集体精神的升华。

3. 纪律与团结的极致展现:

- 军训的核心是纪律与协作。听障方阵在无声中达成高度统一,比普通军训更需要每个人的专注与默契。这种“静默中的整齐划一”,本身就是对军训精神最震撼的诠释。

4. 教育价值的具象化:

- 这一场景成为特殊教育的生动教材:它证明残疾学生同样能通过努力达到高标准的集体目标,同时让健全学生直观感受到“不同”中的“相同”——即所有人都拥有突破自我的潜力。

三、象征意义与延伸思考

1. “无声”的力量:

- 在军训的严格秩序中,无声往往比喧哗更具威慑力(如教官的沉默注视)。听障学生的“无声训练”则将这种力量转化为另一种形态:沉默中的专注与自律,反而能迸发出更强大的集体能量。

2. “掌声如雷”的多元表达:

- 军训中的“掌声”不仅是声音的爆发,更是精神的共鸣。它可以是:

- 观众摇动双手的视觉震撼;

- 训练结束后教官竖起的大拇指;

- 社交媒体上刷屏的点赞与评论;

- 乃至多年后回想起来仍心潮澎湃的记忆。

3. 社会启示:

- 这一场景折射出对特殊群体的关注方式:真正的尊重不是喧哗的同情,而是创造平等参与的机会,并认可他们通过努力实现的价值。军训为听障学生提供了这样的舞台,让他们以行动证明“无声”亦可震撼世界。

四、教育应用与精神传承

在军训教育中,“看似鸦雀无声实则掌声如雷”的精神可以延伸为:

- 对普通学生:学习听障学生的专注与韧性,理解“静心训练”与“爆发力量”的辩证关系;

- 对特殊教育:展示残疾学生通过特殊方式融入集体、实现自我价值的可能性;

- 对社会公众:传递包容与共情的价值观,证明“不同”也能创造同样的精彩。

总结:军训中的“看似鸦雀无声实则掌声如雷”,不仅是听障学生特殊训练场景的生动写照,更是一种精神的象征——它告诉我们,真正的力量与认可,可以超越声音的局限,在无声的专注与默契中达到震撼人心的高度。这种精神内核,正是军训培养意志力与集体荣誉感的终极体现。

以上内容包含AI创作

本文来自于网络或用户投稿,本站仅供信息存储,阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原作者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.guiyangdianlan.com/news/7797.html

Copyright © 2023-2025 跃起头条 版权所有